はじめに

今回はSEALION7のネタではなく番外編として、実際に私自身がネットショッピングの通販サイトで振り込み詐欺にあってしまった実例をもとに泣き寝入りすることなく、学んだ経験と怪しい通販サイトの見分け方などについて詳しく紹介していきたいと思います。

実はSEALION7で使えそうな商品を安く購入しようとしたところ、振り込み詐欺に引っかかってしましました。

実際に振り込み詐欺にあった詳しい時系列などについてはnoteの記事のほうで、泣き寝入りしないで文句を言いながら解説していますので、興味がありましたらぜひそちらの記事の方も目を通していただけると嬉しいです。

noteの記事はコチラから

通販サイトで振り込み詐欺にあってしまった!偽の通販サイトの見分け方やチェックポイントを徹底解説します:https://note.com/nickev1111/n/n38ce8e09d56f

ということで話を戻します。オンラインショッピングは、日常生活に欠かせない便利なツールですが、怪しい通販サイトによる詐欺被害が急増しています。商品が届かない、偽物が送られてくる、個人情報が悪用される…そんなリスクを避けるために、怪しい通販サイトを見抜く10のチェックポイントと、特にGoogleレンズを使った詐欺サイトの見抜き方を徹底解説していきます!

初心者から上級者までが実践できる詳細な手順をわかりやすくお届けします。この記事を読めば、安全なネットショッピングのノウハウが身につき、詐欺サイトから身を守れるようになりますので良かったらGoogleレンズを有効に利用して詐欺被害にあわないようにノウハウを学んでくださいね!

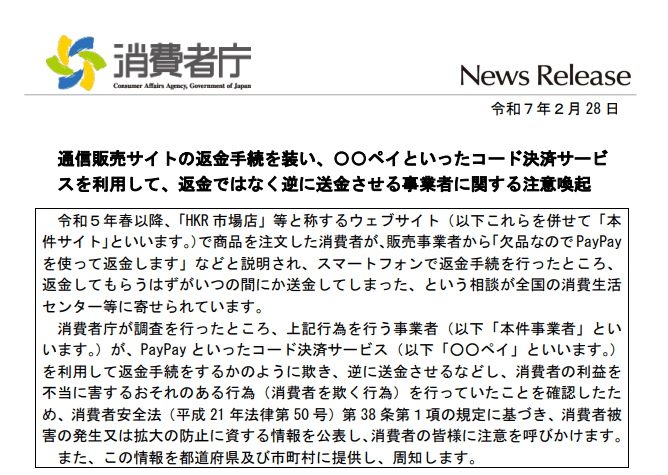

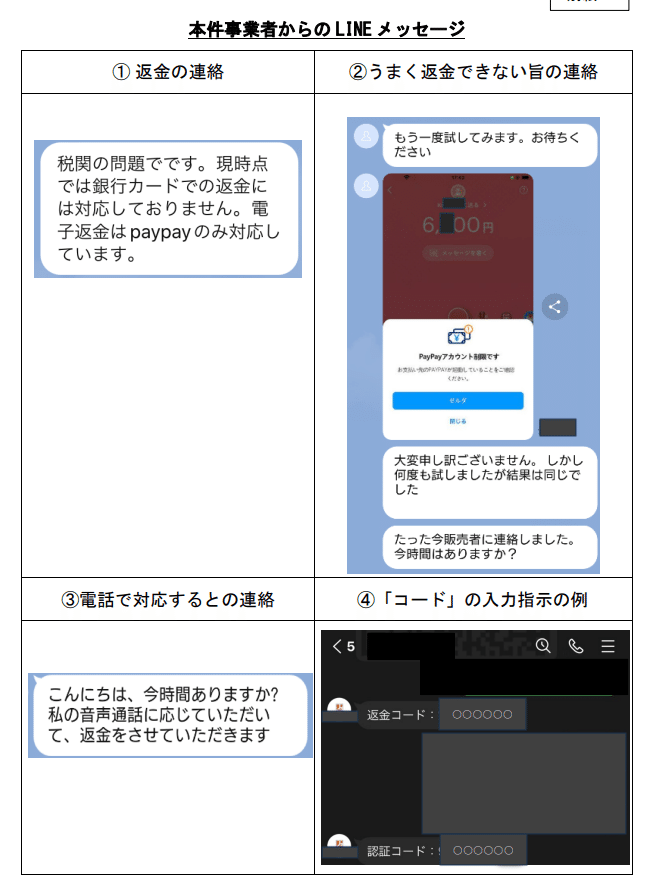

出典:消費者庁

振り込み詐欺で泣き寝入りする人が急増!?詐欺の現状とリスク

インターネットの普及に伴い、誰でも簡単にECサイトを立ち上げられる時代になりました。しかし、その裏で詐欺サイトも急増しています。消費者庁の2023年報告によると、ネット通販詐欺の被害件数は年間約4万件に上り、被害総額は数百億円規模。

特に、偽ブランド品や存在しない商品を販売するサイトが問題となっています。

詐欺サイトの特徴は、「激安」「限定セール」といった魅力的な言葉で消費者を誘い、購入後に商品を送らず、個人情報やお金を盗む手口です。

さらに、巧妙化する詐欺サイトは、本物のECサイトそっくりのデザインや、信頼できる企業の名前を悪用するケースも。こうしたリスクを回避するためには、事前のチェックが不可欠です。

この記事では、10のチェックポイントに加え、Googleレンズを使った画像検索による詐欺サイトの見抜き方を詳細に解説。実践的な手順とプロのヒントを交えて、安全なネットショッピングの秘訣をお伝えします。

振り込み詐欺で泣き寝入りしないために怪しい通販サイトを見抜く10のチェックポイント

以下では、詐欺サイトを見抜くための10のチェックポイントを、初心者でもわかりやすく、具体的なアクションとともに解説します。各ポイントには、実践例や注意点を詳細に記載し、信頼性の高い情報源やツールの活用方法も紹介します。

細かい調査が正直面倒くさいと思われる方は、6. Googleレンズで商品画像を検索した結果、どこからかパクった画像を使用していないか?に飛ばしてください。

1. 会社概要の会社名をGoogleで検索したか?

詐欺サイトの多くは、会社概要が曖昧だったり、存在しない会社名を記載しています。まずは会社名をGoogleで検索し、信頼できる情報があるか確認しましょう。

- 具体的なアクション

- サイトの「会社概要」または「特定商取引法に基づく表記」ページにアクセス。

- 記載された会社名をコピーし、Google検索(例:「株式会社〇〇 評判」)。

- 検索結果に公式サイト、登記情報、または信頼できるレビューがヒットするか確認。

- 国税庁の法人番号公表サイト(https://www.houjin-bangou.nta.go.jp/)で会社名を検索し、登記情報をチェック。

- 検索結果がゼロ、または詐欺報告や悪い口コミ(例:Xの投稿、詐欺サイトデータベース)ばかりなら危険。

- 実践例

サイトに「株式会社サンプル」と記載されていた場合、Googleで「株式会社サンプル 詐欺」と検索。ヒットしない、または怪しい情報(「商品が届かない」「詐欺サイト」などの投稿)が見つかれば、購入を避ける。国税庁サイトで法人番号を検索し、登記がない場合はほぼ詐欺確定。仮に登記があったとしても信用しすぎは禁物 - ヒント

詐欺サイトは、会社概要をコピペしたり、架空の社名を使うことが多い。検索結果に公式サイトがなく、SNSやブログで詐欺報告が目立つ場合は即座に離脱しましょう。

2. 正式な社名をパクって使用していないか?

詐欺サイトは、実在する有名企業の社名を悪用し、信頼感を演出することがあります。社名が本物かどうか、公式サイトと照らし合わせて確認しましょう。

- 具体的なアクション

- 会社概要の社名をコピーし、公式サイトを検索(例:「楽天株式会社」なら「rakuten.co.jp」)。

- サイトのドメインが公式と一致するか確認(例:詐欺サイトは個人の通販サイトのドメインや「rakuten-xyz.com」のような偽ドメインを使用し頻繁にURLが変更)。

- 公式サイトの「会社概要」「連絡先」と比較し、住所や電話番号が一致するかチェック。

- WHOIS検索(https://whois.domaintools.com/)でドメインの登録情報を確認し、最近登録されたものや海外登録でないか調査。(人を騙すたびにサイトのURLを変更して逃げています)

- 実践例

「株式会社Amazonジャパン」と名乗るサイトが、URL「amazon-japan-123.com」だった場合、本物の「amazon.co.jp」と異なるため詐欺の可能性が高い。WHOISでドメインが中国や不明な個人名で登録されている場合も危険。 - ヒント

有名企業のロゴやデザインを模倣していても、ドメインや連絡先が異なる場合は偽物。Xで「サイト名 詐欺」と検索し、ユーザーの報告を確認するのも有効。 - 他人の公式HPの個人名や会社住所をそのままパクッて使用しているケースも多々ありますので信用し過ぎは危険です、要注意です!(詐欺サイトは他人の名前や会社名を平気でパクります)

3. 企業ではなく個人による通販サイトか?

企業が運営するサイトは、法人登記や公式連絡先が明記されているのが一般的。個人運営のサイトはリスクが高いので、慎重にチェックしましょう。

- 具体的なアクション

- 会社概要に法人名、代表者名、法人番号が記載されているか確認。

- 「運営者:山田〇郎」のように個人名しか書かれていない場合、詐欺の可能性が高い。

- 国税庁の法人番号公表サイトで法人登録を確認。仮に登記があったとしても信用しすぎは禁物(パクられている可能性があります)

- 個人運営の場合、運営者のブログやSNS(X、Instagramなど)を確認し、実績や信頼性がわかるかチェック。

- 実践例

サイトに「運営者:〇藤」としか書かれておらず、法人情報がない場合、信頼性が低い。Xで「〇藤 通販 詐欺」と検索し、怪しい報告がないか確認。 - ヒント

個人運営でも、運営者が実名や顔出しでブログやYouTubeを運営している場合、信頼度が上がる。ただし、偽プロフィールを作る詐欺サイトもあるので、SNSの投稿履歴やフォロワーとのやり取りをチェック。

4. サイトに記載された会社住所はどこか?

怪しいサイトは、住所が曖昧だったり、存在しない住所を記載することが多い。住所の具体性を確認しましょう。

- 具体的なアクション

- 会社概要の住所をコピーし、詳細か確認(例:「東京都新宿区西新宿●-●-3」)。

- 住所が「東京都新宿区」だけで番地がない、海外住所(例:中国の深圳市)、またはバーチャルオフィス(例:レンタルオフィス)の場合は要注意。

- Googleマップで住所を検索し、実在するか確認。

- 住所が実在しても、公式サイトの住所と一致するかチェック。

- 実践例

サイトに「東京都渋谷区●-●-3」と記載されていたが、Googleマップで検索すると空き地や住宅だった場合、詐欺サイトの可能性が高い。海外住所(例:「Room 123, Building ●●など」)はさらに危険。 - ヒント

詐欺サイトは、実在する住所を借用する場合もあります。公式サイトの住所と一致するか、または「特定商取引法に基づく表記」に記載された情報が本物か確認。 - 本物の公式HPと通販サイトが明らかに異なる場合(URLや取り扱っている商品など)は詐欺サイトの可能性が高いので要注意です。

5. 住所をGoogleマップで調べたか?実在する会社か?

住所が記載されていても、それが本物かどうかは別問題。Googleマップやストリートビューを活用して、住所の実在性を確認しましょう。

- 具体的なアクション

- Googleマップに住所を入力し、オフィスや店舗が存在するか確認。

- ストリートビューで建物外観をチェックし、看板や企業名が見えるか調査。

- 公式ホームページが存在するか、ドメインが一致するか確認(例:本物の企業なら「company.co.jp」)。

- 住所がバーチャルオフィスやコワーキングスペースの場合、信頼性が低い可能性。

- 実践例

サイトに「大阪市中央区●-●-3」と記載されていたが、Googleマップで検索すると雑居ビルで、該当する企業名が見つからない場合、詐欺の可能性が高い。 - 記載した住所に実在し本物の店舗があったとしても、通販サイトの運営者の名前がなかったり、通販サイトのリンクが張ってなければ、ほぼ偽サイトの可能性大(実例はnoteの記事に書きました)

- ヒント

Xで「サイト名 住所 詐欺」と検索し、他のユーザーが同じ住所で詐欺報告をしていないか確認。詐欺サイトは同じ住所を複数のサイトで使い回すことが多い。

6. Googleレンズで商品画像を検索した結果、どこからかパクった画像を使用していないか?

詐欺サイトは、商品画像を他のサイトから盗用することが一般的です。

なぜならば、もともと在庫が無い商品をあたかも在庫があるように見せかけて売りつけて、お金を振り込ませた後に、在庫が無かったと言ってLINEへ誘導してさらなる振り込み詐欺に引っ掛けるためです。

それを見極めるためにGoogleレンズや画像検索を活用して、画像の出所を徹底調査しましょう。

Googleレンズを使った詐欺サイトの見抜き方

Googleレンズは、画像を解析して同一または類似の画像をウェブ上で検索できるツール。

詐欺サイトの画像がフリマサイトや海外ECサイトなどから盗まれていないか確認するのに最適です。

実際の例を元に解説していきます。

Googleレンズの使い方(詳細手順)

PCでの操作(ブラウザはGoogleクロームを推奨しますがBingなどでも画像検索可能)

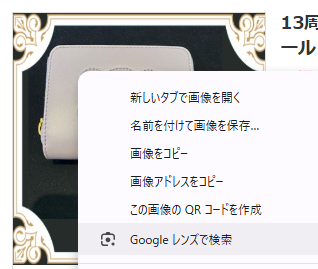

通販サイトの商品画像を右クリックし、「Googleで画像を検索」を選択して検索するだけ!

実際に私が騙されたサイトにある商品の中から、例えばこのような通販サイトで欲しかった商品が見つかったとます。

実際に私が騙されたサイトから引用(いずれURLが変更されるかもしれません)

この通販サイトでは価格が43,840円だそうです。

商品画像の上でマウスの右クリックで【Googleレンズで検索】を選択

するとこのような検索結果が出てきます。

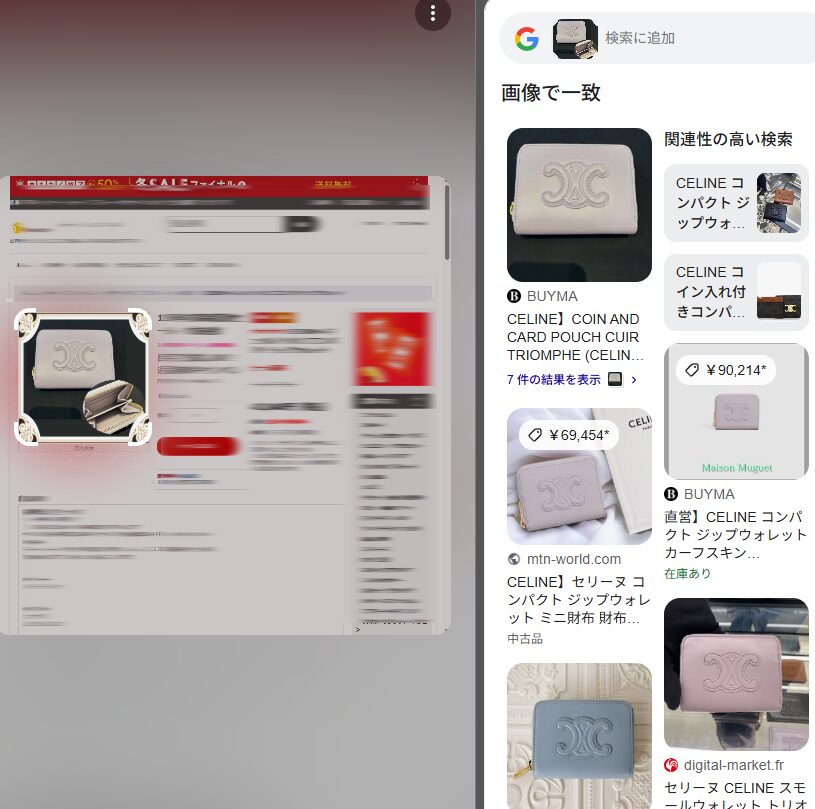

右上の画像が酷似していますので、実際に確認するために、酷似している画像を掲載しているサイトにアクセスしてみましょう。

出典:BUYMA

こちらの出品者の画像と酷似しています。

他の出品者の画像では全く同じものが見つかりました。

出典:BUYMA

BUYMAでも価格にバラツキがあるもののBUYMAの出品者の場合は注文後に店舗に買付したり、実際に在庫があるものを販売していますが、詐欺に使われる通販サイトでは、もともと在庫の用意をしていないため、他のサイトから商品画像を利用しています。

さらに格安の価格で販売されているケースが多く、このような相場とかけ離れた安すぎる価格は言うなれば【カモとなる餌】です。釣られてはいけません!

繰り返し述べますが、実際には在庫などなく、注文を入れさせて個人の銀行口座へ振り込むように後々メールで連絡をしてきます。(この時点でメールアドレスも悪用されています)

例えクレジットカード払いできると通販サイトに書いてあってもです。クレカ決済の画面にすら遷移しません。

個人情報を入れて注文ボタンを押したら負けです。カモ確定です。

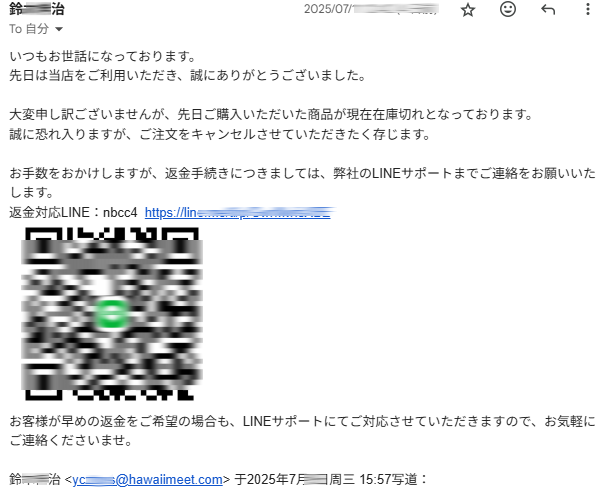

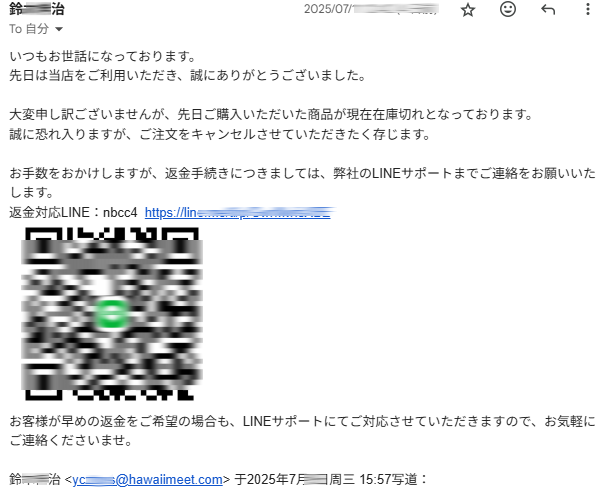

その後、在庫切れによる返金のためにLINEによる返金サポートの手続きが必要とメールで連絡が来ますので注意してください。(さらなる詐欺にあう可能性があります)

実際に送られてきたメールの内容とLINEのQRコード

詳しいやり取りについてもnoteの記事で書いていますのでこちらでは割愛します。.

通販サイトで振り込み詐欺にあってしまった!偽の通販サイトの見分け方やチェックポイントを徹底解説します:https://note.com/nickev1111/n/n38ce8e09d56f

同様の手口が報告されていますので消費者庁の注意喚起にも目を通しておいてください。

https://www.caa.go.jp/notice/assets/consumer_policy_cms103_250228_01.pdf

スマホでの操作

基本的にはパソコンと同様に、画像検索をしましょう。

気になる通販サイトの画像をスマホ画面で長押しタップをすればGoogleやBingなどで【画像検索】できます。

このような画面下側に現れる【Googleレンズ】のボタンをタップするのも良いでしょう。

検索結果で、画像がフリマサイトやSNSで使われていないかチェック。

- 検索結果の分析のまとめ

- 同一画像が複数のサイトで使われている場合、詐欺サイトが画像を盗用している可能性が高い。

- 特に、フリマサイト(メルカリ、ヤフオク)、海外ECサイト(AliExpress、Wish)、またはSNS(Instagram、Pinterest)で同じ画像が見つかった場合は危険。

- 画像に「メルカリ」「eBay」などの文字や、個人宅の背景が映っている場合、盗用確定。

- 実践例

高級ブランドバッグの画像をGoogleレンズで検索したところ、同一画像がメルカリやAliExpressで出品されていた。通販サイトがオリジナル画像を使わず、盗用している可能性が高いため、購入を避けること。 - 注意点

- 詐欺サイトは、画像を微妙に編集(例:色変更、背景切り抜き)して盗用をごまかす場合がある。Googleレンズの「類似画像」検索を活用し、編集された画像も検出。

- 検索結果に公式ブランドサイトや信頼できるECサイト(Amazon、楽天など)しかヒットしない場合、信頼性が上がる。

7. 商品画像がフリマサイトの写真を流用していないか?

詐欺サイトは、フリマサイトやSNSから盗んだ写真を使いがち。画像に不自然な点がないか詳細にチェックしましょう。

先述しましたが、よくある例がメルカリ、楽天ラクマ、Yahooフリマなどなど、他人の画像を使用しているケースが多いです。

- 具体的なアクション

- 商品画像に、フリマサイト特有の背景(例:部屋の床、テーブル、手)が映っていないか確認。

- 画像に「メルカリ」「ヤフオク」などのロゴやウォーターマークが残っていないかチェック。

- 通販サイトの商品画像の画質がそれぞれバラバラ、または素人っぽい撮影(例:影や反射が不自然)なら盗用の可能性。

- Googleレンズで検索し、フリマサイトやSNSで同一画像が見つかるか調査すること。

- 実践例

サイトに掲載されたスニーカーの画像に、背景にカーペットやペットが映っていた。Googleレンズで検索すると、メルカリで同一画像が個人出品されていた。詐欺サイトが画像を盗用している可能性が高い。 - ヒント

本物のECサイトは、商品画像を自社で撮影し、統一感のあるデザイン(例:白背景、プロのライティング)を採用。バラバラな背景や画質の画像は怪しい。

8. 日本語の文章や言い回しに怪しい点はないか?

詐欺サイトの多くは海外運営で、機械翻訳や不自然な日本語を使用します。文章のクオリティを徹底チェックしましょう。

- 具体的なアクション

- サイト全体の日本語をチェックし、誤字脱字や不自然な表現(例:「商品は大変優れているです」)がないか確認。

- 中国語(簡体字)や韓国語が混ざっていないか(例:メニューに「购物」「구매」)。

- FAQ、利用規約、プライバシーポリシーがコピペ感満載、または内容が薄い場合は危険。

- 商品説明が過度に煽情的(例:「今すぐ購入!超安い!」)または不自然に短い場合も要注意。

- 実践例

サイトの商品説明が「最高品質!絶対お得!在庫僅か!」と煽り文句ばかりで、具体的な仕様や詳細がない。また、「ご注文ありがとうございますです」といった不自然な日本語が見られた場合、詐欺の可能性が高い。 - ヒント

本物のECサイトは、プロのライターや編集者が文章を作成し、文法や表現が整っています。

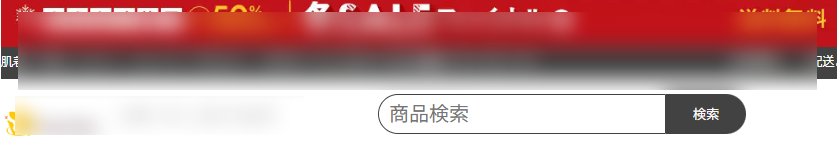

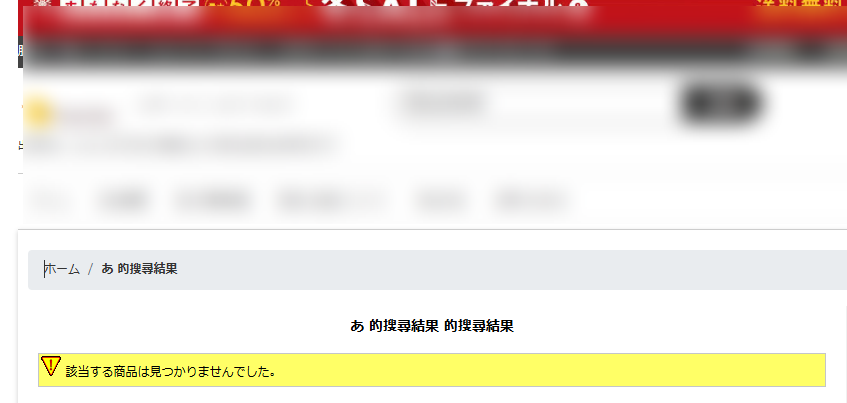

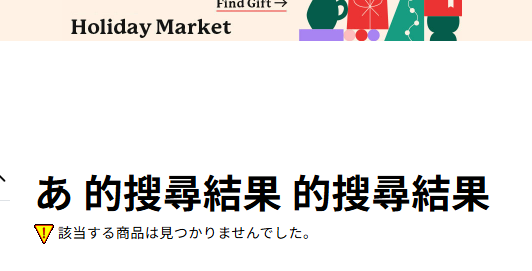

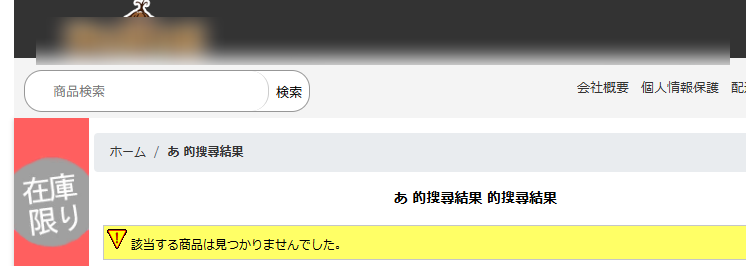

振り込み詐欺の通販サイトの見分け方の裏技

通販サイトにある【商品検索】で適当な文字(”あ”だけでも可)を入れて検索してみてください。

こんな感じで変な文章や中国語が出てきたら完全にアウトです。

他にも怪しいサイトが出るわ出るわ…

中には検索すらできない通販サイトもあります。

これらは日本の通販サイトではなく、セキュリティや監視が緩い海外のサーバーなど利用している通販サイトの可能性が高く詐欺サイトの疑いがあります。

怪しい通販サイトは検索時間も長く、検索にヒットするまで時間が掛かる傾向があります。きっと日本ではなく海外のサーバーを利用している可能性があると思われます。

9. 支払い方法が個人口座への振込か?クレジットカードのセキュリティは?

支払い方法は詐欺を見抜く大きな手がかり。個人口座への振込を要求するサイトはほぼ詐欺です。

- 具体的なアクション

- 支払い方法に「銀行振込(個人名義)」しかない場合、即座に離脱。(振り込まずにスルーすることも重要)

- クレジットカード決済が可能か、3Dセキュア(本人認証サービス)対応か確認。

- PayPay、楽天ペイ、Amazon Payなど、信頼できる決済サービスが使えるかチェック。

- サイトのURLが「https://」で始まり、鍵マーク(SSL証明書)があるか確認。

- 実践例

注文後に「振込先:山田太郎(〇〇銀行)」と個人名義の口座が指定された場合、詐欺の可能性が高い。クレジットカード決済がなく、銀行振込のみの場合も超危険!返金が困難になります。 - ヒント

クレジットカード決済でも、セキュリティが甘いサイトは危険。クレカ決済画面に遷移しなければアウト!振り込まなかったらギリギリセーフ!

10. 商品不着や在庫切れによる返金でLINEに誘導しないか?

詐欺サイトは、商品が届かない場合や返金対応でLINEや非公式な連絡先に誘導することがあります。

- 具体的なアクション

- サイトに公式なカスタマーサポート(電話番号、メールアドレス)が記載されているか確認。

- 注文後に「在庫切れ」「返金はLINEで対応」と連絡が来たら即ストップ。

- 返金手続きが複雑、または個人情報(例:銀行口座番号)をさらに要求する場合は詐欺の可能性。

- Xで「サイト名 LINE 詐欺」と検索し、類似の被害報告がないかチェック。

- 実践例

商品注文後、「在庫切れのため、返金はLINE ID:@abc123にご連絡ください」とメールが来た。公式サイトにLINEの記載がなく、電話番号もない場合、詐欺の可能性が高い。 - ヒント

本物のECサイトは、公式なメールアドレス(例:support@company.co.jp)や電話番号で対応。LINEを使ったカスタマーサポートはまれで、詐欺サイトの典型的手口。 - 実際に送られてきたメールの内容にLINEのQRコードがこのようにメールで送られてきます。

詳細については先に述べた消費者庁のHPやPDFをご参照ください

https://www.caa.go.jp/notice/assets/consumer_policy_cms103_250228_01.pdf

Googleレンズを使った振り込め詐欺サイトの見抜き方を復習しよう:ステップごとの詳細ガイドで泣き寝入り知らず

Googleレンズは、詐欺サイトを見抜くための強力なツール。商品画像が他のサイトから盗用されていないか、信頼性を確認する手順を以下に詳しく解説します。

ステップ1:Googleレンズの準備

- PCの場合

- Google Chromeブラウザを使用。

- Googleレンズの公式ページ(https://lens.google.com/)にアクセス。

- または、Google画像検索(https://www.google.com/imghp)を直接利用。

- スマホの場合

- Googleアプリ(iOS/Android)をインストール。

- 検索バーのカメラアイコンをタップしてGoogleレンズを起動。

- または、Googleフォトから画像を選択し、「レンズ」オプションを選択。

ステップ2:商品画像の取得

- 通販サイトの商品画像を右クリック(スマホなら長押し)して保存。

- または、商品ページのURLをコピーし、Googleレンズに貼り付け。

- 高画質な画像を選ぶと、検索精度が上がる。

ステップ3:Googleレンズで検索

- PC:画像をGoogleレンズにドラッグ&ドロップ、または「画像をアップロード」を選択。

- スマホ:Googleアプリで画像を撮影またはアップロード。

- 検索結果が表示され、同一または類似の画像がウェブ上で見つかる。

ステップ4:検索結果の分析

- 同一画像が見つかった場合

- フリマサイト(メルカリ、ヤフオク、楽天ラクマなど)、海外ECサイト(AliExpress、Wish)、SNS(Instagram、Pinterest)で同一画像が使われているか確認。

- 例:ブランドバッグの画像がメルカリで個人出品されていた場合、詐欺サイトが盗用している可能性が高い。

- 類似画像が見つかった場合

- 画像が編集(色変更、背景切り抜き)されている可能性。Googleレンズの「類似画像」タブで詳細をチェック。

- 公式ブランドサイトや信頼できるECサイト(Amazon、楽天)の画像と比較。

- 信頼できるサイトのみヒットした場合

- 公式サイトや大手ECサイトの画像しか見つからない場合、信頼性が上がる。

実践例:Googleレンズで詐欺を見抜くある通販サイトで気になる商品が激安で販売されていた。

以下の手順で調査:

- 商品画像をスクリーンショットし、Googleレンズで検索。

- 検索結果で、同一画像がフリマサイトやBUYMAなどで出品されているのを発見。

- メルカリなどのフリマサイトなどの出品は個人ユーザー、背景に部屋の床が映っている。

- 通販サイトの画像は、フリマサイトの画像をそのまま盗用。

- サイトの会社概要や住所も公式HPと異なっていて詐欺サイトと判断。

このような感じですぐに判別できます。

ヒント

- Googleレンズは、画像の細部(例:背景、ロゴ、テキスト)まで解析可能。怪しい点を見つけたら、画像を拡大して詳細をチェック。

- Xで「商品名 画像 詐欺」と検索し、他のユーザーが同様の画像で被害報告していないか確認しましょう。

- 画像が公式サイトと一致する場合でも、サイト全体の信頼性を他のチェックポイントで検証しましょう。

振り込み詐欺と同じニオイがするサイトの例はコチラ!泣き寝入りしないようにこれらのような通販サイトは要注意!

以下のような通販サイトは私は実際には利用していませんが、個人的になんとなく今回の振り込み詐欺の被害にあった通販サイトと同じようなニオイがする通販サイトをいくつか例として取り上げてみました。

実際にアクセスするのは自己責任でお願いいたします。(怪しいサイトは今後バレるとURLを変更する可能性があります)

一例として(2025年5月現在)

https://putnet.bigfriday.fashion

https://oroil.englanddue.fashion

https://sowork.antiquescd.yoga

https://alcore.taxsuper.website

https://vnwimv.lungling.sa.com

etc.…

時間が許す限りたくさん見つかりますので、とりあえずこのぐらいにしておきましょう。

これらはあくまで私個人的な見解となりますので、誤解のないようにお願いいたします。私はこのようなサイトでの購入は個人的にオススメしないと思っているだけです。断言はしていません。

そして今回私自身が被害にあった詐欺の通販サイトといくつか似ている点があるということを参考にしてもらうだけですので予めご容赦ください。

警察からの捜査協力の依頼がありましたら喜んで協力しますけどね。

振り込め詐欺にに対する追加の安全対策:AIが教える7つのコツで泣き寝入りしないですまそう!

チェックポイントとGoogleレンズを活用したら、さらに安全にネットショッピングを楽しむためのコツをAIのアドバイスを紹介します。

- 口コミや評判を徹底調査

X、Trustpilot、価格.comでサイト名や商品名を検索。詐欺報告や悪い口コミがないか確認。例:「サイト名 詐欺」でXを検索。 - URLのドメインをチェック

「.jp」「.com」でも、サブドメインが怪しい(例:abc-123.xyz)場合は危険。WHOISでドメイン登録情報を確認。 - 少額購入でテストしない

「安いから試しに買ってみよう」はNG。詐欺サイトは少額でも個人情報を盗む目的がある。 - セキュリティ対策を重視

HTTPS(鍵マーク)がないサイトや、入力フォームが不安定な場合は即離脱。ウイルス感染のリスクも。 - 信頼できる大手ECサイトを選ぶ

Amazon、楽天、Yahoo!ショッピングなど、実績のあるプラットフォームを利用。 - ブラウザの警告を無視しない

ChromeやFirefoxが「安全でないサイト」と警告する場合、即座に離脱。 - VPNやセキュリティソフトを活用

個人情報保護のため、NordVPNやMcAfeeなどのツールを使用。

\\NordVPNについてはコチラから//

振り込め詐欺に遭ってしまったら?泣き寝入りする前にすぐやるべき5つの対応

万が一、怪しいサイトで購入してしまった場合、以下の対応を迅速に行いましょう。

- クレジットカード会社に連絡

不正利用を防ぐため、カードの利用停止や返金手続きを依頼。 - 銀行に連絡(振込の場合)

振込先が個人口座の場合、銀行に詐欺の可能性を報告。 - 消費者庁や警察に相談

消費者ホットライン(188)や警察のサイバー犯罪窓口(#9110)に連絡。 - 個人情報の変更

パスワード、メールアドレスを変更し、2段階認証を設定。 - 証拠を保存

サイトのスクリーンショット、注文確認メール、振込明細を保存。

私の実例についてはnoteの記事にて話していますので、ここでは割愛します。

通販サイトで振り込み詐欺にあってしまった!偽の通販サイトの見分け方やチェックポイントを徹底解説します:https://note.com/nickev1111/n/n38ce8e09d56f

まとめ:Googleレンズとチェックポイントで安全なネットショッピングを!

怪しい通販サイトに騙されないためには、10のチェックポイントとGoogleレンズを活用した画像検索が鍵。

会社概要、住所、画像、支払い方法、文章の自然さを一つずつ確認し、詐欺のリスクを最小限に抑えましょう。不安な場合は、Amazonや楽天などの大手ECサイトを利用するのが安全。安全なネットショッピングで、快適な生活を手に入れましょう!

読者の皆さんへ

この記事が役に立ったら、ブックマークやXでシェアしてください!詐欺サイトから身を守る知識を、友達や家族にも広めましょう。

出典:消費者庁

さいごに

無許可の場合、当サイトの記事、写真、イラストなどの内容のコピーや転載は禁止されています。

著作権侵害の罰則:

著作権侵害は、民事上の損害賠償請求や、刑事罰(10年以下の懲役または1000万円以下の罰金、あるいはその両方)の対象となる可能性があります

他者の著作物を無断でコピーしたり、転載したりすることは、著作権侵害にあたり、法的に問題となります。コンテンツを利用する際は、必ず著作者の許可を得るようにしましょう。

コメント