BYDは売れない?誰が買うのか?買う人がいるのか?疑問に対する2025年9月時点での情報とその真相

はじめに

「BYD 売れない?誰が買う人いるの?」というキーワードで検索されている読者の皆さんは、中国の自動車メーカーBYDに対して、多くの疑問や不安を抱いていることでしょう。

ネット上では「BYDはやめとけ」といった否定的な意見も見かける一方で、日本でも実際にBYDの車を購入する人は確実に存在し、その数は増え続けています。

なぜBYDが売れない理由と言われるのか、BYDは世界で売れないのか、その実態はどうなっているのか、そして気になるBYDの安全性は大丈夫か、本記事ではこれらの疑問を解き明かし、結局BYDを買う人いるの?という問いに結論を出します。

- なぜBYDが「売れない」と言われるのか、その理由と背景

- 世界での圧倒的な販売実績と日本市場の現状

- 中国製EVに対する不安の真相と安全性の評価

- 中国EV事情と激しい価格競争の実態

- 実際にBYDを選んでいる人々の特徴と、その理由

- 2025年9月のBYDキャンペーンについて

BYDは売れない?誰が買う人いるの?その真相

なぜBYDが売れない理由と言われるのか

日本でBYDが「売れない」と言われる背景には、複数の要因が複合的に絡み合っています。中でも、消費者心理に深く根ざしているのが中国製EVに対する不信感と品質への不安です。これは、過去の中国製品に対する「安かろう悪かろう」というイメージが、いまだ払拭されていないことに起因しています。

特に、リチウムイオンバッテリーの発火リスクは、一部の報道を通じて広く知られるようになり、これがEVそのもの、ひいては中国製EVへの不信感を助長する一因となっています。 日本の消費者にとって、自動車は単なる移動手段ではなく、安全や安心を求める重要な財産です。

そのため、展示車やネット上の情報だけでは、万一の際の故障対応や長期的な耐久性、そして保証制度の信頼性について懸念が残り、購入に踏み切れない人々が多く存在します。この「長期的な安心感の欠如」という認識が、BYDの販売にとって大きな障壁となっているのです。

軽EV市場における日本の特殊性と課題

また、日本の自動車市場が持つ特殊な構造も、BYDの販売を阻害する要因となっています。日本では、軽自動車やハイブリッド車が圧倒的な人気を誇り、新車販売における軽自動車の割合は約4割に達しています(出典:一般社団法人 全国軽自動車協会連合会『軽四輪車新車販売台数速報』)。

これは、独自の規格を持つ「ガラパゴス軽」市場が日本に根付いていることを示しています。EVの普及もまだ限定的であり、EV充電インフラの整備も都市部に集中しているのが現状です。 日本の自動車メーカーは、この軽自動車市場を熟知し、使い勝手の良いコンパクトなモデルを多数開発してきました。

一方、BYDは2026年後半に日本専用設計の軽EVを投入すると発表しましたが、これは日本のメーカーが培ってきた「ガラ軽」市場への挑戦であり、その成功は未知数です。

既存の軽EVである日産「サクラ」や三菱「eKクロスEV」がすでに高い評価を得ている中で、BYDが価格だけでなく、日本のユーザーが求めるきめ細やかなニーズに応えられるかが今後の焦点となります。

BYDは世界で売れないのか?その実態

日本市場での販売台数が伸び悩んでいるBYDですが、世界に目を向けるとまったく異なる状況が見えてきます。BYDは2023年に、年間販売台数でテスラを抜き、EV販売の首位に立ちました。この圧倒的な成長は、単なる一過性のブームではなく、彼らの戦略と技術力が世界市場で認められた結果と言えます。

その躍進ぶりは、決算データにも明確に表れています。BYDの2024年12月期決算では、売上高が前年比26%増の7,770億元(約16.1兆円)に達し、日本の主要自動車メーカーを凌駕する勢いを見せています。例えば、日産自動車の売上予想(約12.5兆円)をすでに上回り、ホンダ(約21.6兆円)超えも視野に入っている状況です。

垂直統合型ビジネスモデルがもたらす競争力

BYDの圧倒的な競争力の源泉は、そのユニークなビジネスモデルにあります。彼らは、バッテリーやモーター、そして半導体を含む主要部品から、車両組立までをすべて自社グループ内で一貫して行っています。

この「垂直統合型」のサプライチェーンにより、外部サプライヤーへの依存を最小限に抑え、原材料の調達から完成車まで、すべての工程で大幅なコスト削減を実現しています。この徹底したコスト管理体制が、他社には真似のできない、破格の価格設定を可能にしているのです。

PHEV市場での優位性

さらに、BYDの成長はEV単体にとどまりません。脱炭素の過渡期において、BYDはPHEV(プラグインハイブリッド車)にも注力しており、2024年の実績では、PHEVの販売台数がEVを上回る結果を出しています。

これは、バッテリーEVへの完全移行をためらう消費者のニーズを巧みに捉えた戦略であり、日本メーカーが長年得意としてきたハイブリッド市場において、BYDがすでに技術力と販売台数で歴然とした差をつけていることを示唆しています。

日本メーカーがハイブリッドを主力としてきた一方で、BYDはEVとPHEVという両輪で市場を席巻し、世界の脱炭素シフトを牽引する存在へと成長しました。この事実は、BYDが単なる「中国の新興メーカー」ではなく、世界の自動車産業の勢力図を塗り替える真の「ゲームチェンジャー」であることを証明しています。

「BYDはやめとけ」と言われる本当の理由

「BYDはやめとけ」という声が聞かれる背景には、根深い「中国製品=粗悪品」というイメージがあります。これは、過去に日本市場に出回った一部の安価な中国製品が、品質面で期待を裏切った歴史的経緯に由来するものです。

かつて欧米で日本製品が「安かろう、悪かろう」と揶揄されたように、今でも中国製品に対して同様の認識を持つ人々は少なくありません。

しかし、この認識はすでに時代遅れとなっています。実際にBYDの車を体験した人々からは、「思っていたよりもはるかに質感が良い」「走りがスムーズで静か」といったポジティブな意見が多く聞かれます。内装の質感は高級車ブランドにも匹敵するレベルに達しており、特にEV特有の静粛性は多くの試乗者を驚かせています。

また、中国の主要都市ではBYDのEVタクシーが当たり前のように走り、過酷な使用環境下でその耐久性と信頼性を証明しています。この実績は、BYDの技術力が世界水準に達していることの裏付けとなるでしょう。

時代の変化に対応する中国企業の戦略

BYDは、日本の家電市場などで成功を収めた中国企業と共通の戦略を持っています。モバイルバッテリーのAnker、ドローンのDJI、そして家電メーカーのHisenseなどが、圧倒的なコストパフォーマンスで日本市場に「安心感」を浸透させ、徐々にシェアを拡大していきました。

これらの企業は、ユーザーのニーズを的確に捉え、過剰な機能を削ぎ落とし、本当に求められる機能を安価に提供することで成功を収めました。BYDも同様に、この「市場浸透戦略」を自動車で実行しようとしています。

この戦略は、日本の自動車メーカーにとって大きな脅威となり得ます。長年にわたり高品質な製品で世界をリードしてきた日本メーカーですが、BYDのようなダンピング攻勢を仕掛ける企業に対して、価格で対抗することは非常に困難です。

このままでは、日本の得意な軽自動車市場まで中国メーカーに奪われかねません。これは、日本の自動車業界が、シロアリに家を蝕まれるように、じわじわと競争力を失っていく可能性を示唆しているのです。

気になるBYDの安全性は大丈夫?

中国製EVに対する最も大きな懸念の一つが、その安全性です。しかし、この不安も現実とはかけ離れている部分があります。BYDの車は、EUの厳格な安全基準であるユーロNCAPで最高評価の5つ星を獲得しており、これは欧州車や日本車と同レベルの安全性能を持つことを意味します。この評価は、衝突安全性能、歩行者保護性能、そして運転支援機能の総合的な観点からなされたものです。

BYD独自の「ブレードバッテリー」がもたらす革新

BYDの安全性の根幹を支えているのが、独自に開発した「ブレードバッテリー」です。このバッテリーは、リチウムイオンバッテリーの発火リスクを大幅に低減することを目的として設計されました。従来のバッテリーパックとは異なり、ブレード(刀の刃)のように細長い形状をしており、この構造がバッテリー内部の熱暴走を防ぐとされています。

さらに、物理的な衝撃を加える「ピン刺しテスト」でも発火しない高い安全性を誇ります。この技術は、災害の多い日本において、EVの普及を考える上で非常に重要な要素となります。

また、最新の運転支援システム(ADAS)も充実しています。BYDの主要モデルには、自動ブレーキ、レーンキープアシスト、360度カメラといった、安全運転をサポートする機能が標準で搭載されています。

これらの機能は、日本のユーザーが求める安全基準を十分に満たしており、実際に試乗した多くの人々が、その性能と完成度の高さに驚いています。

安全に対する徹底したこだわりは、BYDが世界市場で信頼を勝ち取るための重要な戦略の一つと言えるでしょう。

結局、BYDを買う人いるの?

日本国内では「BYDなんて誰が買うんだ」という声がある一方で、実際にBYDを購入する人々は確実に存在し、その数は増加傾向にあります。日本自動車輸入組合(JAIA)が発表したデータによると、2024年のBYDの販売台数は2,223台であり、これは前年の1,446台から大幅に増加しました。

BYDを選ぶ人々の特徴

BYDの顧客層を詳細に見ると、その特徴が明確になります。公式サイトによると、購入者の64%以上が1990年代から2000年代生まれの若い世代であり、特に男性に支持されています。これらの人々は、従来の「ブランド信仰」に囚われず、スペックや価格のバランスを重視する傾向が強いです。

また、中小企業の経営者や、環境意識の高い層、そして「人とは違う選択をしたい」と考えるアーリーアダプター(先行購入者)もBYDを選んでいます。彼らにとって、BYDは「安くて良い車」というだけでなく、日本のEVと比較して「装備が充実していて、コスパが高い」という合理的な選択肢となっています。

これらの人々は、「中国車=粗悪品」という固定観念から解放され、コストや技術、そして時代の流れを総合的に判断して購入に至っています。彼らは、BYDの持つ先進的な技術力と、それを手頃な価格で提供するビジネスモデルに、これからの自動車のあり方を見出していると言えるでしょう。

BYDを誰が買うのか?買う人いるの?その本質に迫る

BYDは、特定の層に支持される形で日本市場に浸透し始めています。彼らは単なる「安物好き」ではなく、情報に敏感で、冷静に価値を見極める人々です。

- 若者層: SNSやYouTubeなどのデジタルチャネルを通じて情報を収集し、既存のブランドイメージに囚われず、性能や装備を重視します。人生で初めての車としてBYDを選ぶ人もいるほどです。彼らは、コストパフォーマンスを最優先し、従来の自動車メーカーのヒエラルキーに縛られることなく、自分にとって最適な選択をします。

- 合理的なビジネスオーナー: 補助金を含めた圧倒的なコストパフォーマンスに魅力を感じ、ビジネスツールとして導入するケースが増えています。特に、充電設備を自社で確保できる企業にとって、ランニングコストの低さは大きなメリットとなります。

- アーリーアダプター(先行購入者): 最新の技術やトレンドに敏感で、「人とは違う選択」に価値を見出します。まだ珍しいBYDに乗ることで、会話のきっかけになったり、周囲から注目されたりすることを楽しんでいます。彼らにとって、BYDは単なる車ではなく、個性を表現するアイテムの一つです。

- EVに興味があるが、高額な価格に躊躇していた層: テスラのような高級EVは魅力的だが高すぎる、国産EVは装備が物足りない、といった悩みを抱える人々にとって、BYDは「高嶺の花だったEVを現実的な選択肢に変えてくれたブランド」と認識されています。

これらの人々は、「中国車=粗悪品」という固定観念から解放され、コストや技術、そして時代の流れを総合的に判断して購入に至っています。彼らは、BYDの持つ先進的な技術力と、それを手頃な価格で提供するビジネスモデルに、これからの自動車のあり方を見出していると言えるでしょう。

BYDは日本で売れてるのか?データから見る真実

BYDは「売れない」という声がある一方で、販売台数は着実に伸びています。日本自動車輸入組合(JAIA)のデータによると、2024年のBYDの日本国内での販売台数は2,223台と、前年の1,446台から大幅に増加しました。これは、日本市場に本格参入してまだ日が浅いことを考えれば、決して悪い数字ではありません。

しかし、日本の新車販売台数全体(年間約400万台)から見れば、その割合はわずか0.05%に過ぎません。この現状をBYDは認識しており、彼らの目的は、単に販売台数を増やすことだけではないと考えられています。日本という、世界でも有数の品質意識の高い厳しい市場で認められ、ブランドの信頼とステータス性を高めることが、彼らの長期的な目標である可能性があります。

BYDが日本撤退する可能性はあるのか

BYDが日本市場で苦戦しているのは事実ですが、すぐに撤退する可能性は低いと考えられます。その理由は、彼らが日本市場を単なる販売拠点としてだけでなく、長期的なブランド戦略の一環として位置付けているからです。

特に注目すべきは、BYDが2026年後半に、日本市場向けの「軽EV」を投入すると発表したことです。これは、日本の軽自動車規格に合わせて専用に設計・開発されるモデルです。年間170万台規模という巨大な軽四市場に、わざわざ専用プラットフォームを開発してまで参入しようとする姿勢は、彼らが日本市場にどれだけ本気であるかを示しています。これは、一時的な苦戦で簡単に撤退するような戦略ではないと言えるでしょう。

大胆な値下げと軽EV参入の本気度

BYDが最近行った73万円という大幅な値下げは、日本市場でのシェアを拡大するための本気の表れです。この価格戦略は、消費者の購買意欲を刺激し、短期的な販売台数増加に貢献する可能性があります。

しかし、これにはデメリットも伴います。一度大幅な値引きが行われると、消費者はその価格を適正価格と認識し、正規価格での販売が難しくなる恐れがあります。また、新車価格の下落は中古車価格の暴落を招き、既存のオーナーにとっては大きな痛手となります。

この値下げと軽EV参入は、BYDが日本市場のニーズを徹底的に分析し、家電メーカーが日本で成功を収めた「市場浸透戦略」を自動車で実行しようとしていることを示唆しています。彼らは、価格と性能のバランスで消費者に「アリかも」と思わせることで、徐々に市場での地位を確立していく狙いがあると考えられます。

BYDの値引きと中国EV市場

BYDは、日本の正規ディーラーでも1カ月限定で最大117万円の値引きキャンペーンを実施するなど、積極的な価格攻勢をかけています。これは、急成長する中国のEV市場が過剰生産と需要の鈍化により「内巻き」と呼ばれる激しい価格競争に陥っていることが背景にあります。

- 激化する価格競争: BYDが値下げを始めると、他のEVメーカーも追随し、業界全体の利益率が悪化しています。

- メーカーの淘汰: この激しい競争により、多くの新興EVメーカーが経営難に陥り、10年前に約400社あったEVメーカーは現在40社程度にまで減少しました。

- 新車の大量放置: 売れ残った新車のEVが、駐車場や販売店の前に大量に放置されている現状も報じられています。

中国EV業界の課題

- 補助金への依存: 多くのEVメーカーが政府の補助金に依存しており、自力で収益を上げることができていません。

- 「Dチェイン」問題: BYDは部品代金の支払いを遅らせることで、帳簿に記載されない「隠れ借金」を膨らませていたと指摘されています。

- 「0km中古車」問題: 新車を登録後すぐに中古車として流通させ、販売台数を水増ししたり、補助金を得たりする不正も横行しています。

中国政府は、過度な価格競争を批判し、部品代金の支払い期間を60日以内に義務付けるなど、業界の健全化を図る規制を導入し始めています。このような状況から、今後は本当に実力のあるEVメーカーだけが生き残る時代になると予想されています。

まとめ:BYDは売れない?誰が買う人いるの?その答え

- BYDが「売れない」と言われる背景に、中国製品への不信感がある

- 世界ではテスラを抜きEV販売台数で首位を達成している

- 「BYDはやめとけ」は古い情報に基づく偏見である可能性が高い

- BYDの安全性は、ユーロNCAPで最高評価を獲得し信頼できる

- 実際に購入するのは、若者や合理的な価値観を持つ層が多い

- 日本での販売台数はまだ少ないものの、着実に増加している

- 日本専用の軽EV開発など、日本市場への本気度を示している

- BYDの大胆な価格戦略は、自動車業界の常識を覆す可能性がある

- 多くの人が「中国製=低品質」というイメージから脱却し始めている

- BYDは「誰が買うのか?」から「なぜ選ばれるのか?」の時代へ

- 今後はより幅広い層に受け入れられる可能性を秘めている

- 日本市場におけるEVの価格競争は今後さらに激化するだろう

- 中国EV事情の競争激化により海外市場でのシェア拡大に力を入れている

- 日本の自動車メーカーは価格以外の価値でどう戦うかが鍵となる

- BYDの成功は、日本の自動車産業が直面する課題を浮き彫りにした

- 消費者が品質と価格のバランスをより冷静に判断する時代に変化した

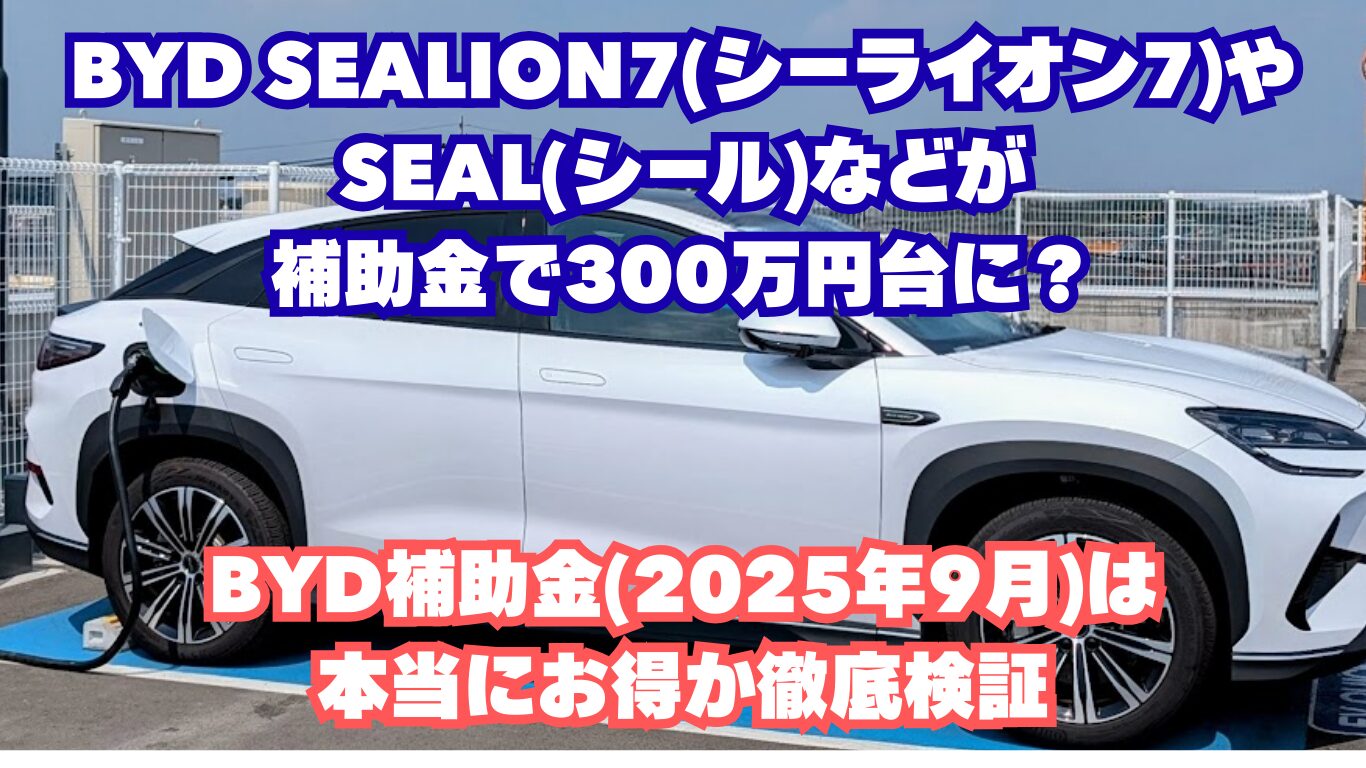

BYDが日本市場で本気を出す!期間限定キャンペーン実施中

「BYDが日本で売れてない」という声がある一方で、BYDは日本市場での地位を確立するために、積極的なマーケティング戦略を展開しています。その一環として、現在、BYD Auto Japan設立3周年を記念した大規模な紹介キャンペーンが実施されています。

GO!GO!EVキャンペーン / BYD Auto Japan 設立3周年記念 紹介キャンペーン

キャンペーン期間 2025年9月1日(月)~2025年10月31日(金)

キャンペーン内容 BYD車のオーナーがご友人やご家族を紹介し、その方が期間内にBYDの新車を購入すると、紹介者と購入者の両方にAmazonギフトカードがプレゼントされます。

| 対象者 | プレゼント内容 |

| 紹介したオーナー | Amazonギフトカード 100,000円分 |

| 紹介された新規購入者 | Amazonギフトカード 50,000円分 |

対象車種

- BYD SEALION 7

- BYD SEAL

- BYD ATTO 3

- BYD DOLPHIN

このキャンペーンは、新規顧客の獲得だけでなく、既存のオーナーにもメリットを提供することで、コミュニティの拡大とブランドロイヤルティの向上を目的としていると考えられます。また、日本市場で主力と位置付けている主要4モデルが対象となっており、BYDの日本攻略に向けた本気度が伺えます。

キャンペーンの詳細な適用条件や手続きについては、必ず公式サイトや正規販売店でご確認ください。

この魅力的なキャンペーンを最大限に活用するために、BYDの購入を検討している方とオーナーの双方が、それぞれの立場で行動することが重要です。

BYDオーナーの方へ もし身の回りにBYDの購入を検討している方がいらっしゃれば、このキャンペーンを利用して車を紹介する絶好のチャンスです。

オーナーは10万円分、購入を検討している方は5万円分のAmazonギフトカードをゲットできるため、両者にとって大きなメリットとなります。

ぜひ、このチラシを上手に活用して、BYDの魅力を伝えてみてください。

「BYD補助金キャンペーン」は、国や自治体が交付する補助金とは別に、BYD Auto Japanが独自に実施している期間限定の大幅な値引きキャンペーンです。動画で解説されていた内容に基づき、各モデルの値引き額と実質購入価格を以下にまとめます。

BYD補助金キャンペーン(9月限定)

出典:BYD公式HP

このキャンペーンは、2025年9月中に契約と車両登録を完了することが条件で、BYDの全モデル・全グレードに適用されます。

BYDの購入を検討している方へ BYDの購入を考えている方は、このキャンペーンを上手く活用しない手はありません。身近なBYDオーナーを探して、紹介してもらうことで、お得にBYD車を購入できる可能性があります。SNSやオーナーズクラブのコミュニティなどを活用して、BYDオーナーを探してみるのも良いでしょう。

キャンペーンの詳細な適用条件や手続きについては、必ず公式サイトや正規販売店でご確認ください。

さいごに

この記事では、「BYDが売れない」という疑問に対し、その背景にある真実と、BYDが日本市場で着実に存在感を高めている理由を解説してきました。世界での圧倒的な販売実績や、高い安全性を誇る独自技術、そして日本の消費者ニーズを分析した戦略は、単なる「安かろう悪かろう」というイメージを大きく覆すものです。

今回ご紹介したキャンペーン情報も、BYDが日本市場に本腰を入れている明確な証拠と言えるでしょう。これからEVへの乗り換えを検討している方にとって、BYDはコストパフォーマンスと性能のバランスが取れた、魅力的な選択肢の一つになるはずです。

コメント